Статья опубликована в рамках: XXXV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 10 ноября 2015 г.)

Наука: Медицина

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

- Условия публикаций

- Все статьи конференции

дипломов

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Токарева Дарья Александровна

Гилева Ирина Сергеевна

студенты 3 курса, лечебного факультета, кафедра пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера»

РФ, г. Пермь

E-mail: nelena55@mail.ru

Бобылев Юрий Михайлович

научный руководитель, доцент «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера»,

РФ, г. Пермь

В 1938 году Б.Н. Тарусов для оценки жизнеспособности тканей, предназначенных для трансплантации, предложил использовать КП – отношение сопротивления ткани на низкой частоте к сопротивлению на высокой частоте. В дальнейшем в эксперименте было выявлено нарастание КП при ишемии печени и крови, обнаружена положительная корреляция КП с концентрацией свободных радикалов [1, с. 17–21].

Исследования последних лет показывают, что одно из основанных звеньев в патогенезе заболеваний различного генеза составляют функциональные и структурные изменения биологических мембран, при этом, особый интерес вызывают изменения мембран эритроцитов, которые являются моделью молекулярной организации плазматических мембран [2, с. 61].

Целью исследования – явилось изучить влияние гипоксии на диэлектрические характеристики эритроцитов в динамике и по характеру кривых КП выявить связь с тяжестью течения ИБС.

Материал и методы Обследовано 34 больных со стенокардией напряжения (СН) II-III функциональных классов (ФК), средний возраст – 62,10±2,94 года. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I–III ФК наблюдалась у всех 34 больных. У 4 больных в анамнезе острое расстройство мозгового кровообращения (ОРМК), у 9 – инфаркт миокарда (ИМ). У 11 больных на момент обследования имело место нарушение сердечного ритма в виде фибрилляции предсердий или желудочковой экстрасистолии. В качестве контрольной группы обследовано 10 здоровых лиц, средний возраст 54,50±1,85 года.

С помощью двухканального диэльспектрометра созданного в Пермском государственном университете (Авторское свид. № 1337827), проводили измерение действительной части диэлектрической проницаемости (έ) эритроцитов in vitro при воздействии на них электрического поля с частотой осцилляции 1 и 10 кГц. В исследовании использовали тефлоновую ячейку, смонтированную на микрометре с электродами из оксидированного тантала без сквозной проводимости. Измерения проводили при постоянной температуре 18–20 С° сразу после получения эритроцитарной взвеси, и в условиях гипоксии через 60 и 120 минут. Вычисляли коэффициент поляризации (КП), как отношение значения έ на низкой частоте к высокочастотной.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. Достоверными считали различия при p<0,05.

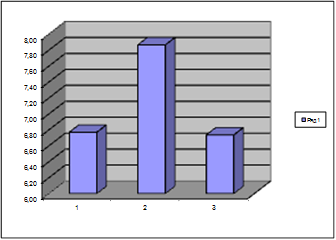

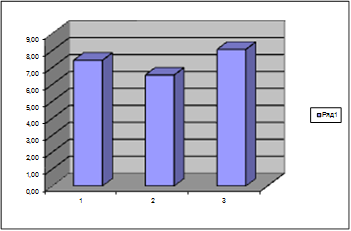

Результаты и обсуждение. В группе здоровых лиц исходный уровень КП составил 5,22 ± 0,50 (табл. 1). После изоляции эритроцитов, когда основным воздействующим фактором является гипоксия, изменение поляризационных процессов отмечено в первую очередь на высоких частотах, а именно – снижение сопротивления, в результате чего КП увеличивался. Это увеличение было особенно значительным на 120 мин. Таким образом, в группе здоровых лиц в течение всего времени наблюдения при гипоксии, происходил рост КП. Исследуемые больные по изменению поляризационных процессов в динамике гипоксии разделились на 3 группы. Первую группу (n=12) составили больные, у которых КП прогрессивно возрастал, достигнув максимума к 120 мин (рис. 1). Вторую (n =10) – КП достигал максимума к 60 мин, а к 120 мин снижался до исходных величин (рис. 2). Третью (n =12) – КП к 60 мин снижался, затем вновь возрастал и к 120 мин достигал максимальной величины (рис. 3).

В 1 группе больных (табл. 1) исходный уровень КП оказался самым низким среди трех групп больных ИБС и составил 5,93±0,37, достоверного различия по сравнению со здоровыми лицами не было. Обращает внимание одинаковая в гипоксии направленность изменений поляризационных процессов, аналогичная изменению у здоровых лиц с нарастанием КП к 120 мин. (рис. 1).

В 2 группе больных (табл.1) исходный уровень КП составил 6,77±0,41, достоверно отличался от исходного уровня КП здоровых лиц (р < 0,05) и был выше показателя КП первой группы больных. К 60 мин КП вырос за счет более выраженного снижения сопротивления на высокой частоте, а к 120 мин он снизился за счет большего нарастания сопротивления на этой же частоте (рис. 2).

Таблица 1.

Коэффициент поляризации эритроцитов у здоровых и больных в процессе гипоксии (М ± m)

|

|

|

|

|

|

|

|

Больные ИБС 1 группа (n=12) |

5,93±0,37 |

|

|

Больные ИБС 2 группа (n=10) |

|

|

|

Больные ИБС 3 группа (n=12) |

|

|

|

* – достоверность по отношению к здоровым ( р < 0,05)

** – достоверность по отношению к здоровым и 1 группе больных (р<0,05)

В 3 группе больных исходный уровень КП был выше, чем в 2 группе (табл. 1) и достоверно отличался от показателя КП здоровых лиц и больных 1 группы (р< 0,05). В этой группе больных нами выявлено нарастание сопротивления, особенно на высоких частотах, что привело к снижению КП к 60 мин. В дальнейшем происходило более выраженное снижение сопротивления на низких частотах, с повышению КП на 120 мин. (рис. 3).

Рисунок 1. Динамика КП в процессе гипоксии у первой группы больных

Рисунок 2. Динамика КП в процессе гипоксии у второй группы больных

Рисунок 3. Динамика КП в процессе гипоксии у третьей группы больных

При клиническом анализе каждого больного оказалось (табл. 2) В 1 группе больных СН II ФК выявлена у 91,7 % больных, СН III ФК – у 8,33 % больных Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I ФК у 16,7 % больных, II ФК – у 75,0 % и III ФК у 8,3 % больных. Перенесенный инфаркт миокарда в 1 группе был у 33,3 % больных и нарушение сердечного ритма у 25,0 % больных.

Таблица 2.

Клиническая характеристика исследуемых больных

|

Показатели |

1 группа (n=12) |

2 группа (n=10) |

3 группа (n=12) |

СН II ФК |

11 (91,7 %) |

6 (60,0 %) |

0 |

СН III ФК |

1 (8,3 %) |

4 (40,0 %) |

12 (100,0 %) |

ХСН I ФК |

2 (16,7 %) |

3 (30,0 %) |

0 |

ХСН II ФК |

9 (75,0 %) |

5 (50,0 %) |

5 (41,7 %) |

ХСН III ФК |

1 (8,3 %) |

2 (20,0 %) |

7 (58,3 %) |

ИМ в анамнезе |

4 (33,3 %) |

2 (20,0 %) |

3 (25,0 %) |

ОРМК в анамнезе |

0 |

1 (10,0 %) |

3 (25,0 %) |

Нарушение ритма |

3 (25,0 %) |

3 (30,0 %) |

5 (41,6 %) |

В 2-ой группе больных ситуация несколько изменилась. Стенокардия напряжения II ФК выявлена у 60,0 % больных, СН III ФК – у 40,0 % больных. Хроническая сердечная недостаточность I ФК выявлена у 30,0 % больных, II ФК – у 50,0 % и III ФК у 20,0 % больных.

Перенесенное острое расстройство мозгового кровообращения (ОРМК) было у 10,0 %, перенесенный ОИМ у 20,0 % больных и нарушение сердечного ритма у 30,0 % больных.

В 3 группе больных ситуация изменилась еще больше. У 100 % больных была СН III ФК. Хроническая сердечная недостаточность II ФК была у 41,7 % больных и III ФК – у 58,3 % больных.

Перенесенное ОРМК в этой группе было у 25,0 %, ОИМ в анамнезе у 25,0 %. В этой группе оказались больные с наиболее выраженными проявлениями СН и ХСН. С большой частотой нарушения сердечного ритма, а также с острым нарушением мозгового кровообращения и инфарктом миокарда в анамнезе.

Выводы: Динамика КП изолированных эритроцитов имеет разнонаправленный характер. Если в 1 группе в процессе наблюдения имело место только рост КП, то во 2 и 3 группах изменение КП имело двухфазный характер. В этом нельзя не видеть связи с протекающими в эритроцитах биохимическими процессами, обусловленными гипоксией и связанными с ней особенностями течения окислительно-восстановительных реакций.

Результаты, полученные у больных с ИБС, позволяют усматривать определенную зависимость КП в динамике гипоксии от тяжести состояния больного, которая в первую очередь определяется ФК стенокардии напряжения, тяжестью ХСН и наличием нарушения сердечного ритма.

Особый характер динамики КП выявлен у больных 3 группы, когда первоначальное снижение КП сменялось в дальнейшем его повышением. Это больные ИБС с самым тяжелым проявлением стенокардии напряжения ассоциированной с тяжестью ХСН и большой частотой нарушения сердечного ритма.

Список литература:

- Абанькин В.П., Пидэмский Е.Л. Поляризационные процессы в изолированных тканях органов и крови в норме и при воздействии различных химических и физических факторов // Изучение биологического действия новых продуктов органического синтеза и природных соединений. Межвузовский сборник научных трудов. Пермь. 1977. – С. 15–22. (17 и 21).

- Кармен Н.Б., Абдуллаева М.А., Токарева Л.В. Состояние мембран эритроцитов при хронической гипоксии // Анастезиология и реаниматология. – 2011. – № 5. – С. 58–62.

дипломов

Оставить комментарий