Статья опубликована в рамках: XI Международной научно-практической конференции «Проба пера» (Россия, г. Новосибирск, 24 декабря 2014 г.)

Наука: Биология

Секция: Экология

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

- Условия публикаций

- Все статьи конференции

дипломов

СЛАГАЕМЫЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БЛИЗОРУКОСТИ У ПОДРОСТКОВ

Нигматулин Максим

11а класс школы № 105, РФ, г. Пермь

Бусыгина Анастасия

10а класс школы № 105, РФ, г. Пермь

Арбузова Татьяна Павловна

научный руководитель, преподаватель дополнительного образования, канд. мед. наук, школа № 105, РФ, г. Пермь

В настоящее время распространенность близорукости в Пермском крае среди детей и подростков возрастает в процессе школьного образования, особенно к началу предметного обучения. Так в 4—5-м классах в 2010 году число детей с нарушением зрения составляло 17,2 %, в 2012 — 18,4 %, в 15 лет — соответственно 22,0 и 22,9 % [5, с. 62.]. Во многом эта динамика определяется расширением информационно-коммуникационных технологий в образовании, в том числе использованием компьютеров, ридеров, гаджетов [1]. Одним из самых главных факторов риска при этом для детей и подростков, является зрительная нагрузка. При прочих равных условиях степень зрительного и общего утомления после работы на компьютере выше у детей с миопией и со сниженным запасом аккомодации [7]. Удобочитаемость текста с экрана ридера занимает промежуточное положение между удобочитаемостью текстов на бумаге и экране компьютера [4]. Формирует зрительное напряжение и передача письменных сообщений по мобильному телефону. Чтобы снять усталость и воспаление глаз, рекомендуются комплексы упражнений для глаз, а также улучшающих мозговое кровообращение [3].

Цель — провести анализ зрительной нагрузки с учётом использования электронных устройств и определить основные факторы риска в развитии близорукости у современных подростков.

Методы исследования. Для изучения структуры использования подростками разного возраста различных электронных устройств проведено анкетирование 89 человек — учащихся школы №105 по анкете, разработанной авторами. Среди них 46 человек — ученики 5-го класса и 43 человека — ученики 9-го класса. Кроме того, среди учащихся 9-х классов проведено дополнительное анкетирование. В анкете учитывались такие факторы риска развития близорукости, как наследственная предрасположенность, виды деятельности, сопровождаемые зрительными нагрузками. Учитывались также факторы снятия зрительного утомления (пребывание на улице и зрительная гимнастика). Сформировано две группы учащихся, 1-я — с нарушением зрения (13 человек), 2-я — без нарушения (12 человек). Материалы статистически обработаны с расчетом процента лиц, отвечающих определенным образом на различные вопросы анкеты. Достоверность различий между группами определялась по t-критерию Стьюдента. Рассчитывался относительный эпидемиологический риск развития близорукости при действии отдельных факторов риска (RR) [2, с. 45—48].

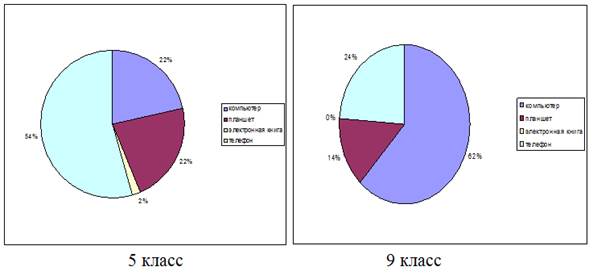

Полученные результаты. Частота использования различных электронных устройств у учащихся 5-х и 9-х классов представлена на рисунке.

Рисунок. Структура использования электронных устройств у подростков разных классов

Как следует из рисунка, более половины учащихся 5-х классов для получения информации используют мобильные устройства, а 9-х — компьютер.

Наиболее частыми жалобами у пятиклассников являются снижение остроты зрения, быстрое утомление при чтении и замедленная перефокусировка (табл. 1).

Таблица 1.

Распространенность зрительных жалоб у подростков при работе с электронными устройствами

|

Жалобы |

5 класс (n=46) |

9 класс (n=43) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Затуманивание зрения |

2 |

4,34 |

5 |

11,62 |

|

Снижение остроты зрения |

13 |

28,26 |

6 |

13,95 |

|

Замедленная перефокусировка |

8 |

17,39 |

1 |

2,32 |

|

Двоение предметов |

1 |

2,17 |

1 |

2,32 |

|

Быстрое утомление при чтении |

13 |

28,26 |

11 |

25,58 |

|

Жжение в глазах |

0 |

0,00 |

3 |

6,97 |

|

Чувство "песка" под веками |

0 |

0,00 |

2 |

4,65 |

|

Боли в области глазниц |

1 |

2,17 |

2 |

4,65 |

|

Боли при движении глаз |

1 |

2,17 |

4 |

9,30 |

|

Покраснение глазных яблок |

7 |

15,21 |

9 |

20,93 |

Среди учащихся 9-х классов наиболее часто встречались быстрое утомление при чтении, покраснение глазных яблок и почти в 2 раза реже, чем в 5-м классе, снижение остроты зрения. Таким образом, жалобы на снижение зрения более характерны для пятиклассников, что связано с анатомо-физиологическими особенностями зрительного анализатора в этом возрасте.

Результаты изучения распространенности некоторых факторов риска развития близорукости у подростков свидетельствуют, что в 1-й группе (с близорукостью) у 76 % опрошенных имеется указание на наличие нарушения зрения у матери, отца или у обоих родителей. Во 2-й группе такое указание наблюдается только у 50 %.

В 1-й группе каждый третий занимается дома учебными занятиями более 3,5 часов в день, разрешенными СанПиНом [6]. Во 2-й группе — каждый шестой. По продолжительности работы на компьютере группы практически не отличаются. В то же время во 2-й группе доля подростков, которые при этом делают зрительную гимнастику, почти в 1,8 раза выше, чем в первой (p>0,05). Таким образом, в 1-й группе факторы риска развития близорукости встречаются чаще, чем в 2-й.

В таблице 2 приведены величины относительного риска развития близорукости при наличии различных факторов. По полученным данным, наибольший относительный риск (RR) связан с недостаточным временем пребывания на улице (2,22), с отсутствием проведения зрительной гимнастики (1,5) и с наследственной предрасположенностью (1,9). Таким образом, прогулка и проведение зрительной гимнастики значительно уменьшают риск развития миопии.

Таблица 2.

Относительный риск развития близорукости при воздействии различных факторов риска

|

Фактор риска |

Распространенность близорукости (на 100 чел.) |

Относительный риск (RR ) |

|

|

Наличие фактора |

Отсутствие фактора |

||

|

Наследственность |

62,5 |

33,3 |

1,9 |

|

Продолжительность учебных занятий дома (более 3,5 час) |

66,6 |

47,3 |

1,4 |

|

Продолжительность работы на компьютере (более 2 часов) |

42,8 |

63,6 |

0,7 |

|

Проведение зрительной гимнастики |

37,5 |

58,8 |

1,5 |

|

Письменные сообщения (более 10 в день) |

47,4 |

52,6 |

0,9 |

|

Просмотр телепередач (Более 1 часа) |

42,75 |

66,6 |

0,6 |

|

Продолжительность пребывания на улице (менее 2 час.) |

66,6 |

30 |

2,22 |

|

Чтение художественной литературы (30 мин — 1 час и более в день) |

56,25 |

44,4 |

1,26 |

Выводы

1. Установлено, что наиболее высокие относительные риски (RR) развития близорукости у подростков связаны с наследственной предрасположенностью (RR=1,9) и с недостаточным пребыванием на открытом воздухе (RR=2,22).

2. Среди поведенческих факторов, повышающих риск близорукости, следует выделить пренебрежение зрительной гимнастикой (RR=1,5) и длительное время занятий дома.

Таким образом, простые режимные моменты, такие как прогулка и проведение зрительной гимнастики, значительно уменьшают риск развития миопии. Кроме того, важным фактором снижения вероятности школьной миопии является ограничение времени зрительной нагрузки, которое складывается не только из чтения книг, просмотра телевизора и работы на компьютере, но и в значительной степени за счет использования гаджетов.

Список литературы:

1.Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Степанова М.И., Текшева Л.М. Медико-профилактические основы безопасности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях.// Вестник Российской АМН. — 2011. — № 6. — С. 18—21.

2.Гигиена/ под ред. Г.И. Румянцева. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. — 608 с.

3.Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. СанПиН 2.2.2.542-96.

4.Кучма В.Р., Текшева Л.М., Вятлева О.А., Курганский А.М. Физиолого-гигиеническая оценка восприятия информации с электронного устройства для чтения (ридера). //Гигиена и санитария. — 2013. — № 1 — С. 22—25.

5.О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае в 2013 году: Государственный доклад. П.: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 2014. — 239 с.

6.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10

7.Степанова М.И., Сазанюк З.И., Лапонова Е.Д., Воронова Б.Э., Лашнева И.П. Обоснование регламентов безопасного использования компьютеров с жидкокристаллическим монитором в процессе учебных занятий. // Гигиена и санитария. — 2014. — № 1. — С. 108—110.

дипломов

Комментарии (1)

Оставить комментарий